Une réunion publique du RESU-F « Soutien à l’Ukraine résistante » s’est tenue le 25 février 2025 à la Salle Gutenberg, à Caen. Notre camarade John Barzman y a présenté un exposé. Il a rappelé l’histoire de l’Ukraine. Mais il n’a pas manqué d’insister sur l’actualité et sur nos tâches. Partie 2/2.

Pourquoi défendre le peuple ukrainien contre l’invasion impérialiste russe 2/2

Par John Barzman. Le 25 février 2025.

3. Depuis l’indépendance de 1991

Entre 1989 et 1991, le président de l’Union soviétique – Gorbatchev – fut contraint de reconnaître les déclarations d’indépendance d’une république soviétique après l’autre. L’Ukraine déclara son indépendance et organisa un référendum démocratique sur le sujet.

Le résultat de ce vote du 1ᵉʳ décembre 1991 mérite d’être souligné : Forte participation de 84 %. 92,2 % de oui à l’indépendance.

Même en Crimée, l’enclave russe militarisée prise aux Tatars et aux Ukrainiens, 59,1 % de oui (oblast de Sébastopol). 83 % à 86 % de oui dans les oblasts du Donbass, alors qu’aucun déplacement forcé de population n’avait eu lieu depuis quarante ans.

Cette nouvelle Ukraine indépendante était fière de sa diversité culturelle et nationale. Elle adopta dès 1991 une déclaration sur les droits des nationalités, qui fut suivie par une loi sur les minorités en 1992.

Les deux minorités nationales les plus politiquement sensibles en Ukraine à notre époque sont les Tatars de Crimée et les Ukrainiens russophones. La minorité Roma a reçu moins d’attention jusqu’à présent.

- En ce qui concerne les Tatars, leur assemblée représentative, le Majlis, a été fondée en 1991, puis intégré à l’organigramme administratif par le gouvernement ukrainien en 2014. Il continue de fonctionner à partir de l’Ukraine libre. On lui attribue certaines des actions contre l’occupation russe en Crimée depuis 2014.

- Les Ukrainiens russophones : il s’agit d’un ensemble très composite qui a varié de 20 % en 1991 à environ 17 % aujourd’hui. Il faut d’abord remarquer que presque tous les Ukrainiens sont bilingues et parlent le russe. Mais certains Ukrainiens se définissent eux-mêmes comme Ukrainiens russophones, certains vont plus loin et se définissent comme Ukrainiens de nationalité russe (comme on l’a vu, l’équivalent d’ethnicité dans le langage juridique de l’ex-Union soviétique). Il y a enfin des citoyens russes, résidents permanents d’Ukraine. En raison de migrations et mutations liées à l’industrialisation, aux déportations et à l’implantation de bases navales, ces russophones sont plus nombreux dans les oblasts de l’est de l’Ukraine (le Donbass) et la Crimée. De nombreuses familles ukrainiennes élargies comprennent des membres avec des statuts différents et changeants. Leurs droits ont été reconnus dans l’Ukraine indépendante, assez généreusement, mais les conflits autour de Maïdan, de la Crimée et du Donbass (2014 et après), puis la situation de guerre contre la Fédération de Russie (2022), ont entraîné des exaspérations et des dérapages nationalistes contre la langue et la culture russe. Certains droits à utiliser le russe (notamment dans les écoles) ont été suspendus par l’Ukraine. Par contre, la candidature de Kyiv à l’Union européenne s’est accompagnée de propositions d’affirmer très largement les droits ethniques, nationaux et linguistiques des minorités. En même temps, depuis l’occupation russe du Donbass et de la Crimée, l’Ukraine s’inquiète des mauvais traitements infligés par les autorités répondant à Moscou aux populations loyales à l’Ukraine.

Quelques mots sur la vie politique, culturelle, sociale et économique en Ukraine depuis 1991. On peut dire qu’elle se caractérise par une tension permanente avec l’ancienne puissance coloniale, la Fédération de Russie, qui a évolué, de son côté, d’une phase de chaos mafieux, avec des ouvertures démocratiques sous Eltsine, vers une dictature déguisée, de plus en plus répressive sous Poutine.

Avec chaque année qui passe, les masses ukrainiennes sont donc réduites à un choix entre, d’une part, des accords économiques désavantageux ou aléatoires avec la Russie, qui présente un modèle de corruption et de dictature à Moscou, avec un rétrécissement des libertés individuelles sous Poutine, encouragé par le cléricalisme du patriarche russe orthodoxe de Moscou. Et d’autre part, une main tendue à l’Union européenne qui a adopté et mis en vigueur, malgré la contre-offensive libérale, des normes anti-corruption, de droit du travail ; de protection de l’environnement, et de défense des droits humains.

Par exemple, au moment du vote du Brexit britannique, en 2019, de nombreux syndicalistes du Trades Union Congress (TUC) ont opté pour rester dans l’Union européenne parce que ses normes de protection du travail étaient plus avancées que celles adoptées par Thatcher et ses successeurs au Royaume-Uni. Ce basculement de l’opinion publique ukrainienne vers l’Europe, l’Union européenne, l’Amérique, et parfois même vers l’OTAN, heurtait violemment les rêves de rétablissement de la puissance de l’Empire russe tsariste caressés par Poutine.

Ces débats politiques cruciaux entre factions politiques ukrainiennes se déroulaient sur fond d’une transition de l’économie dirigée bureaucratique stalinienne à une économie capitaliste liée au marché mondial.

Divers types de capitalistes ukrainiens émergeaient : des petits entrepreneurs, des anciens potentats du Parti communiste qui avaient mis la main sur des gros morceaux d’infrastructures privatisées, des groupes de bandits, des agents de firmes étrangères.

Une fraction d’oligarques pouvait s’allier à des syndicats ou mouvements nationaux contre une autre, donnant un aspect de corruption à tout le processus.

Signalons quelques accords internationaux notoires dans cette période.

- Par l’accord de Minsk de 1991, la Russie reconnaissait les frontières de l’Ukraine (y compris la Crimée).

- Par le mémorandum de Budapest de 1994, l’Ukraine renonçait à son armement nucléaire en échange d’une nouvelle reconnaissance de ses frontières. Cet accord mérite d’être mieux connu : un grand pays décide de baser sa défense sur le droit international et l’opinion publique internationale, plutôt que sur une course aux armements à outrance. Des variantes de ce choix avaient été faites par Cuba en 1962, et par l’Afrique du Sud en 1989 (avec les préparatifs d’abandon du régime d’apartheid).

En 2014, une succession d’élections amena au développement d’un immense mouvement démocratique et pro-européen centré sur la Place Maïdan. Il obtint des concessions de la part du gouvernement ukrainien.

Contrarié, Poutine réagit en infiltrant la Crimée, qu’il annexa à la Russie, et les oblasts de Donetsk et Louhansk où il fit proclamer des républiques autonomes fantoches. Ces actes de 2014 représentent une violation des accords de Minsk et du mémorandum de Budapest. Naturellement, les forces armées ukrainiennes ont résisté.

Un nouvel accord entre la Russie et l’Ukraine, avec des garanties européennes et américaines, fut signé en 2015. Mais il fut, lui aussi, violé par les agents de Poutine. Toutes ces violations conduisirent à l’invasion de 2022.

4. L’invasion russe et la résistance ukrainienne depuis le 24 février 2022

Les événements du 24 février 2022 montrent clairement qu’il s’agit d’une agression russe, envisagée comme un pas vers le rétablissement d’un vaste empire russe au sein d’une zone d’influence russe. Les observateurs européens prédisaient qu’il n’y aurait pas d’invasion. Les États-Unis conseillèrent à Zelensky de ne pas organiser de résistance et de fuir.

Mais la population ukrainienne, déjà alertée par les nombreux débats et agressions russes, réagit massivement et rapidement. On vit une immense résistance populaire qui surprit les Russes. Elle conduisit au renforcement de l’armée ukrainienne par l’intégration de groupements territoriaux, de délégations syndicales, de syndicats et d’associations de soldats et soldates.

Pour tenter de venir à bout de cette résistance populaire, Poutine a eu recours à des méthodes barbares, interdites par le droit de la guerre. Citons parmi les crimes de guerre et crimes contre l’humanité :

- l’enlèvement des enfants ukrainiens demeurant en arrière des évacuations, qu’ils ou elles soient orphelin·es ou pas, et leur remise à des familles russes pour russification ;

- le bombardement de villages et de villes, sans objectifs militaires, causant la mort de nombreux civils, actes constituant des crimes de guerre passibles des tribunaux. D’autres civils sont victimes d’exécutions sommaires, comme à Boutcha.

- le non-respect des conventions de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre, dont le cas de Maksym Butkevitch est un exemple ;

- les populations des territoires occupés sont privées de droits, comme le droit de circuler, au prétexte qu’elles n’ont pas de papiers russes en bonne et due forme ;

- le crime d’écocide avec la destruction du barrage de Dniepro et l’inondation d’une vaste région, les tirs autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl, la prise de la centrale nucléaire de Zaporizhie.

Cette conduite barbare de l’ennemi russe a provoqué le mûrissement d’une conscience nationale ukrainienne, forgée dans l’expérience commune de la résistance. L’identité nationale ukrainienne issue de cette catharsis est plus forte aujourd’hui que jamais.

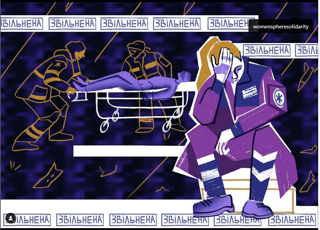

Par ailleurs, on a assisté à de nombreuses tentatives du peuple ukrainien d’améliorer les conditions de la société ukrainienne afin de renforcer les chances de victoire des armées ukrainiennes : volontariat dans l’armée ukrainienne, exigence du maintien d’hôpitaux psychiatriques pour soigner les soldats traumatisés de retour du front, discussion sur les possibilités de rotation au front, inspection de délégués syndicaux dans l’armée, constitution d’un syndicat des soldats et soldates LGBTQI pour lutter contre les brimades, fabrique d’armes de secours et de drones, mises en évidence de détournements de fonds de l’effort de guerre, dénonciations de cas de corruptions, défense des services publics.

Évidemment, après trois ans de guerre, des signes de fatigue apparaissent. Leur étendue dépend aussi du climat international et de l’espoir de recevoir une aide solidaire. Au sein de cette mobilisation populaire, des luttes sociales se sont développées, une gauche contestataire ukrainienne est apparue, dont fait partie l’organisation Sotzialny Roukh.

Que signifierait une victoire ukrainienne ? Que le régime démocratique de l’Ukraine serait renforcé parce qu’il aura démontré sa capacité à organiser la société et à relever le défi de l’invasion. Elle aurait un immense retentissement au-delà des frontières de l’Ukraine, en Russie, notamment auprès des minorités nationales tchétchènes, bouriates, tatares et autres, et plus loin encore, à commencer par le Kazakhstan, la Géorgie, et la Moldavie.

Une défaite – ou une défaite partielle – de l’Ukraine aurait l’effet inverse. Elle favoriserait de nouvelles agressions par Poutine et ses successeurs à la tête de l’impérialisme russe. C’est pourquoi nous devons souhaiter et œuvrer à la victoire aussi complète que possible de l’Ukraine contre la Russie.

5. Le plan Trump-Poutine

Vous connaissez par les médias les grandes lignes de ce plan, d’ailleurs variables.

C’est un plan qui remet le destin de l’Ukraine entre les mains des grandes puissances, ou même seulement de certaines grandes puissances, qui prévoit un partage du bien commun que représentent les richesses de l’Ukraine, entre ces partenaires impérialistes. Il utilise le principe de la dette pour dépouiller encore plus le peuple ukrainien.

En réalité, l’argent envoyé en aide à l’Ukraine par les États-Unis, le Canada et l’Europe a servi non seulement à protéger les peuples d’Europe et du monde contre de nouvelles agressions poutiniennes, et a donc déjà profité aux donateurs, mais, en plus, il a été reversé aux fabricants d’armes américains, européens, turcs et autres en échange de leurs fournitures.

Tout ceci viole clairement le principe du droit des nations à l’autodétermination, qu’elles soient grandes ou petites, proches ou lointaines d’une grande puissance.

Il est improbable que le peuple ukrainien, politisé et mobilisé comme il l’a été, accepte passivement un tel plan. Même si ce plan venait à être entériné par quelque conférence internationale, la lutte continuerait clandestinement et aboutirait tôt ou tard à une nouvelle guerre ouverte.

Il est clair qu’il n’y aura pas de paix juste et durable, imposée par un assortiment de grandes puissances, ou de grandes et moyennes puissances.

Les peuples européens, l’Europe, l’Union européenne doivent aider l’Ukraine – non pas pour développer leurs industries militaires et les profits de leurs multinationales – mais par solidarité, pour assurer une Europe démocratique, pacifique, solidaire et adelphique.

En France aujourd’hui

La mobilisation en solidarité avec l’Ukraine s’est exprimée cette semaine, à l’occasion du troisième anniversaire de l’invasion russe à grande échelle.

Le RESU, le RESU France, les collectifs locaux, les associations ukrainiennes, les villes, les réseaux catholiques et religieux autres restent actifs. Ils mènent de nombreuses actions : expositions, conférences, événements artistiques, collectes de fonds pour l’envoi d’une ambulance en Ukraine, convois de colis d’aide vers l’Ukraine, etc.

Il nous faut d’abord affirmer que cette solidarité est nécessaire et qu’elle continue.