Nous avons toujours besoin de repères historiques pour comprendre la situation actuelle en Israël et en Palestine. Deux camarades se sont attelés à cette tâche. Nous avons été contraints de diviser ces repères chronologiques en plusieurs articles. Dans la 1ʳᵉ partie : « La Palestine mandataire (1920-1947) », voici le premier article de la série numéroté 1/7.

La Palestine mandataire (1920-1947) 1/7

Par Jean-Paul Bruckert, le 3 mars 2024.

L’émergence d’une protonation juive en Palestine est issue d’une entreprise coloniale. C’est une colonisation de peuplement aux dépens d’une nation palestinienne qui – si elle n’existait pas déjà – se constitue elle-même dans la résistance à la puissance mandataire et à la colonisation juive. Mais, le sionisme n’étant pas un État, mais un mouvement, – la Déclaration Balfour de 1917 ayant avancé l’idée de la création d’un « foyer national juif » – la colonisation s’est faite sous couvert de l’impérialisme britannique.

I. La Palestine sioniste, une colonie de peuplement

A. Une société d’immigrés

Le sionisme, un nationalisme et un colonialisme

Il faut donc souligner le lien indissoluble entre sionisme et colonisation de la Palestine. Nourri par l’antisémitisme, le sionisme est à la fois un nationalisme – créer une nation et un embryon d’État – et un colonialisme puisqu’il s’agit de s’installer en Palestine, une terre qui n’est pas « sans peuple » (cf. le slogan mis en avant par le sionisme « Un peuple sans terre pour une terre sans peuple »). Il faut souligner que cette entreprise coloniale – une colonie de peuplement – tout en s’insérant dans le mouvement général de colonisation, notamment de la colonisation à l’heure de l’impérialisme, en diffère, car les Juifs n’ont pas de métropole.

Formellement fondé par Theodor Herzl à Bâle en 1897, le sionisme avance l’idée qu’il existe un peuple juif qui se définit par la religion et fait le constat qu’à son avis, il ne sera jamais accepté (cf. les persécutions) et qu’il faut donc aller vers un développement séparé. Mais où ? D’où l’idée – la seule vraiment crédible aux yeux des sionistes – du « retour » à Sion, c’est-à-dire en Palestine. Si le mouvement national juif apparaît principalement en Europe centrale et orientale au XIXᵉ siècle, c’est la Déclaration Balfour (2 novembre 1917) puis l’établissement de la Palestine mandataire (1920) qui concrétisent ses aspirations. Le sionisme plonge ses racines dans la tradition religieuse et la nostalgie de Sion dans les consciences juives de l’exil, et prend son essor dans le contexte des aspirations nationales du xixe siècle et du processus de sécularisation de la population juive ashkénaze lié à la modernité. Face à l’antisémitisme, en particulier en Europe de l’Est, le mouvement gagne en popularité auprès des persécutés.

Mais d’autres Juifs, surtout en Europe occidentale, refusant l’idée de peuple, restent fidèles à l’idée d’émancipation (déjà réalisée parfois) dans les pays d’accueil. D’autres encore, dans le courant socialiste, nombreux dans les rangs des bolcheviks et des mencheviks, allant plus loin, défendent l’idée, à l’instar de Léon Trotsky, de Julius Martov ou de Rosa Luxemburg, d’une perspective révolutionnaire. Pour eux, l’émancipation des Juifs prendra place dans l’émancipation du prolétariat et trouvera son aboutissement dans une société libérée de l’exploitation capitaliste. Mais le courant le plus original est Le Bund, « Union générale des travailleurs juifs » de Lituanie, de Pologne et de Russie. Fondé en 1897, il milite pour une émancipation des travailleurs juifs dans le cadre de la lutte pour le socialisme. Si les restes du Bund russe ont disparu en 1922, absorbés par le parti bolchévique, le Bund polonais, dépassant dans toutes les élections les divers partis sionistes et religieux, est devenu dans les années trente le plus grand parti des Juifs polonais. Alors que le sionisme appelait à réaliser concrètement l’aspiration à un État juif, le Bund liait l’émancipation à une autonomie juive dans une Russie libre et démocratique. D’une façon générale, le Bund se situait en tous points à contre-courant du sionisme (langue yiddish et non hébreu par ex.), lutte des classes, lien avec les mouvements révolutionnaires, lutter pour l’émancipation dans le pays où on vit). D’où une intense lutte politique en Pologne entre Bund et sionisme.

L’immigration juive en Palestine faute de mieux ?

Sans négliger le fait que l’ancien Yishouv s’est ouvert sur la culture occidentale il faut souligner que si c’est sous l’influence de penseurs comme Léon Pinsker (« Autoémancipation », 1882) qu’émerge l’idée d’une renaissance nationale juive en Eretz Israël (La terre d’Israël) et que s’organisent les premiers groupes (« Les Amants de Sion ») qui sont à l’origine de la première aliya. C’est cependant l’activité inlassable de Herzl et le mouvement sioniste qu’il a fondé (à Bâle en août 1897) qui donne une impulsion décisive au mouvement de retour à Sion. Et c’est sur des bases sionistes que s’organisent les 2ᵉ et 3ᵉ aliyas (1904-1914).

Cette immigration, avec la forte croissance naturelle de la population, constitue le phénomène majeur de cette période, d’un point de vue démographique et d’un point de vue politique, puisqu’il explique la singularité palestinienne dans ce MO dominé par les puissances. La Palestine est le seul pays à avoir accueilli une immigration massive qui la fait apparaître comme un pays sujet à une colonisation de peuplement. Ce premier constat revient à insister sur l’importance de cette immigration (voir infra).

On soulignera ensuite qu’elle dépend largement d’une conjoncture extérieure à la région. Pour que cette immigration se fasse, il fallait certes que le pays soit capable de l’accueillir, d’où l’importance de la politique suivie par le mouvement sioniste et l’attitude de l’autorité mandataire (voir infra), mais aussi que les Juifs aient des raisons de partir et qu’ils aient choisi de privilégier la Palestine. Ce n’est qu’à partir de 1924 que la Palestine devient une direction privilégiée du fait de la fermeture des États-Unis (par les lois des quotas de 1921 à 1924). Encore faut-il remarquer que cette immigration ne prend une allure massive (relativement) que dans les années 1924-1926, qui voient une très forte arrivée en provenance surtout de Pologne où une législation antisémite a été promulguée (59 738 immigrants soit une population équivalente à 40% de la population résidente en 1924, record en 1925 avec 33 801 arrivées), et dans les années 1932-1939, avec une arrivée de juifs fuyant le nazisme renforçant un courant polonais toujours majoritaire (43% en 1935) (214 192 immigrants en 8 ans, soit une population équivalente à 123% de la population résidente en 1931, record en 1935 avec 61 854 arrivées). Ces sauts qualitatifs correspondent aux 4ᵉ et 5ᵉ aliyas. Certes une partie de ces immigrants n’est pas restée en Palestine, d’où le total précédemment cité, mais avec l’immigration clandestine, on peut évaluer à environ 300 000 personnes, le nombre des Juifs qui se sont installés en Palestine de 1922 à 1939.

On mesure là l’importance de la déclaration Balfour et on comprend les sentiments de la population arabe de Palestine dont il s’agira d’analyser les réactions devant un phénomène de colonisation d’une telle ampleur.

Les Britanniques entre sionisme et opposition palestinienne, la quadrature du cercle

Le mandat palestinien reproduit précisément les contradictions de la politique britannique. Son préambule se réfère à l’article 22 du pacte de la Société des Nations, qui est consacré aux peuples qui ne sont pas encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions du monde moderne1La tutelle de ces peuples est confiée « aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience, ou de leur position géographique sont le mieux à même d’assumer cette responsabilité et qui consentent à l’accepter : elles exerceraient cette autorité en qualité de mandataires et au nom de la Société ».. Les autorités mandataires, prises dans une contradiction insurmontable entre l’impératif d’être fidèles aux engagements pris à l’égard du sionisme2Soulignons que la majeure partie des clauses du mandat sur la Palestine est consacrée au Foyer National Juif, qui est mentionné explicitement (art. 2). Il doit faciliter et encourager l’établissement des Juifs en Palestine, faire de l’hébreu une langue officielle avec l’anglais et l’arabe, faciliter l’accession des Juifs à la nationalité palestinienne. et le devoir de pas léser les population arabes (déclaration Balfour), sont dans une situation quasi inextricable. Depuis 1917, les Britanniques mentent aux deux parties, affirmant à l’une que l’État juif est possible, et à l’autre qu’il n’existera jamais. Mais ce sont les droits des Arabes qui sont sacrifiés. Le Royaume Uni s’estime investi d’une sorte de mission morale et civilisatrice à l’égard d’une partie du Proche-Orient arabe, mais cette mission entre en contradiction avec les termes de la Déclaration Balfour.

Les mandats français et britanniques au Moyen-Orient © J-P FILIU, Le Monde, 26 avril 2020)

Alors que la Charte de la Société des Nations prévoit pour les mandats un self-government, la Palestine est le seul territoire qui n’a aucune représentation nationale arabe. L’article 4 du mandat prévoit seulement que l’Organisation sioniste sera un corps consultatif, mais rien de semblable pour les Arabes. Paradoxalement, les Anglais pratiquent une politique très « française » d’administration directe, en théorie contraire à leurs traditions, et qui provoque une régression politique par rapport à l’époque ottomane… Ils mettent à l’immigration des conditions sociales – pas de limitation pour les détenteurs d’un capital, souplesse pour les dépendants qui peuvent être pris en charge et limitation pour les travailleurs (salariés) soumis aux disponibilités de l’emploi – ou politiques, traitement particulier pour les juifs allemands à partir de 1933.

Mais elles furent surtout obligées, devant la mobilisation des Arabes palestiniens, de tenir compte de leur « appréhension » (Livre Blanc de 1939). En réalité, les Palestiniens rejettent l’immigration. Cris « À bas Balfour », « Nous ne voulons pas des Juifs » lors de la visite de Churchill en 1921 auquel est présenté un mémorandum réclamant l’abolition du foyer national juif, l’arrêt de l’immigration et des ventes de terres, l’établissement d’un gouvernement national palestinien, et la non-séparation de la Palestine de ses États-frères.

Face à cette opposition radicale qui culmine dans la révolte arabe des années 1937-1939, les autorités mandataires, multiplient les commissions d’enquête (commission Shaw en 1929 et Livre Blanc de 1930, rapport Peel et Plan de partage de 1937, Livre blanc de 1939), furent d’abord conduites à recommander une limitation de l’immigration et de l’achat de terres. Mais les pressions du mouvement sioniste et la conjoncture internationale (arrivée de Hitler au pouvoir en janvier 1933) firent que ces décisions restèrent lettre morte, d’où l’essor de l’immigration constaté plus haut.

La commission Peel constate donc que les deux peuples ont désormais acquis une conscience nationale et refusent de vivre ensemble. Il s’agit donc de les séparer. (« l’heure n’est plus à la médecine de l’aspirine et du verre d’eau, mais à la chirurgie » !) Le rapport Peel, publié le 7 juillet 1937, se rallie à ces vues de et propose une partition du pays en trois parties : un État arabe rattaché à la Transjordanie, un État juif3L’État juif correspond aux zones de peuplement juif les plus denses, c’est-à-dire à la partie la plus riche (le littoral avec ses agrumes et le port d’Haïfa ainsi que la Galilée) en échange de quoi l’État juif verserait une compensation annuelle pour financer des travaux d’irrigation dans l’État arabe. , tous deux prochainement indépendants, et un territoire sous mandat britannique autour de Jérusalem, avec un couloir jusqu’à la mer, avec Bethléem et Ramallah. Les trois parties seraient liées par des accords économiques et militaires. Il s’agit d’une véritable « opération chirurgicale » avec des transferts massifs de population arabe.

Mais, avec le Livre Blanc de 1939, après la révolte arabe des années 1937-1939 et du fait de cette révolte, les Britanniques font machine arrière et annoncèrent une limitation, 75 000 immigrants jusqu’en 1944 (15 000 par an maximum), puis un gel (sauf accord des Arabes) de l’immigration à partir de 1945, et une sévère limitation de l’achat de terres (trois zones sont définies : l’une où les achats sont libres, une seconde où ils sont réglementés, une troisième où ils sont totalement interdits). La peur de s’aliéner les sympathies arabes, alors que le danger de guerre ne cesse de s’accroître, a conduit le gouvernement britannique à abandonner l’idée de partage de la Palestine. Double tollé : les Juifs sont maintenant conscients que le projet sioniste ne se fera pas avec les Britanniques, mais contre eux et les Arabes, loin de se satisfaire d’un accord qui leur est évidemment favorable, veulent une Palestine arabe intégrée dans une fédération et, depuis Beyrouth, al- Husseinî exige l’élimination complète du foyer national juif ! C’est à nouveau l’impasse !

Si les autorités mandataires ont donc été, en gros, fidèles à la déclaration Balfour et ont, en favorisant l’immigration juive, largement contribué à faire du Foyer National Juif une réalité, en tournant le dos à cette attitude en 1939 et en choisissant d’aller dans le sens des Arabes, elles s’aliènent le soutien des sionistes. Ceux-ci sont conduits désormais à les considérer comme un obstacle et peuvent à bon droit considérer le Livre Blanc de 1939, et le revirement qu’il traduit, comme « une déclaration Balfour à l’envers ».

« Socialisme » et exclusivisme ethnique

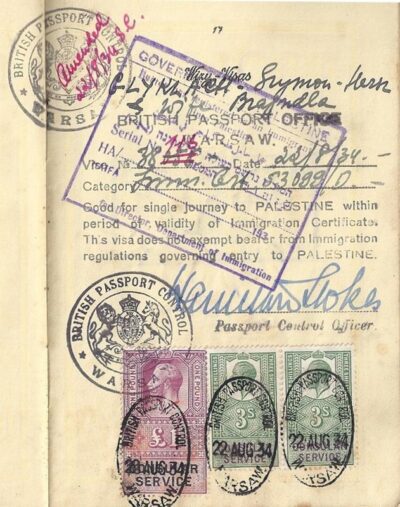

Passeport de Symon HERTZ (1934), immigrant polonais

L’immigration des années 1920 et 1930 présente des caractères nouveaux par rapport aux immigrants des 2ᵉ et 3ᵉ aliyas (voir supra) qui ont de solides convictions politiques, socialistes (représentatif de cette aliya est David Grun, le futur David Ben Gourion), et une solide expérience du militantisme, ce qui les oppose aux anciens immigrants qui les voient comme de dangereux révolutionnaires. Ils s’élèvent notamment contre la pratique de l’emploi arabe et leurs grands mots d’ordre sont la « conquête du travail » et le « travail hébreu ». Ainsi s’affirme, dans ce contexte de volonté de régénération de l’homme, ce lien entre une idéologie de gauche – le socialisme – et un exclusivisme ethnique ! C’est dans cet esprit qu’ils fondent d’ailleurs à partir de 1910 les premières kvoutsot, ancêtres des kibboutzim.

Les immigrants de la 4ᵉ aliya, qui viennent essentiellement de Pologne, sont des jeunes adultes appartenant aux classes moyennes, artisans et commerçants, qui sont partis, non par idéalisme, mais pour des raisons économiques. Pour eux, le choix de la Palestine résulte souvent de la fermeture des États-Unis et non d’un choix idéologique. Ils sont donc en porte-à-faux avec les idéaux socialistes de la génération précédente qui les méprise plus ou moins et, après avoir soutenu un sionisme de centre-droit, seront attentifs au discours révisonniste de Vladimir Jabotinsky.

L’arrivée de la 5ᵉ aliya, entre 1929 et 1939, ne modifie pas sensiblement ce tableau. La majorité de ceux qui s’installent après 1935 ne le font pas pour monter en Eretz Israël, mais pour fuir le danger, à l’heure où les portes des États-Unis et des pays d’Europe occidentale restent à peine entrebâillées. D’où des problèmes d’adaptation considérables.

Méconnaissance de l’Orient (ignorance de l’arabe), absence de culture commune avec les juifs de l’Europe de l’Est (ignorance du yiddisch et de l’hébreu), citadins, bourgeois disposant d’un capital (61% de capitalistes parmi les immigrants en 1935) et n’adhérant pas aux idéaux de retour à la terre, ils s’installent, malgré les pressions, dans les villes (trois agglomérations urbaines, Tel-Aviv-Jaffa, Haifa et Jérusalem, ont absorbé 60% de cette immigration)4En 1939 1 Juif sur 3 habite à Tel-Aviv qui a multiplié par 20 sa population entre 1920 et 1929 pour la x 3 entre 1930 et 1935 (120 000).. Si leur apport culturel n’est pas négligeable (urbanisme et architecture, rôle dans les instances sionistes et l’édification d’un État de droit) l’apport de leurs capitaux contribue au financement d’immigrants idéologiquement plus conformes aux idéaux socialistes !

[…] Pour lire la suite : « La Palestine mandataire (1920-1947) » 2/7

Notes

- 1La tutelle de ces peuples est confiée « aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience, ou de leur position géographique sont le mieux à même d’assumer cette responsabilité et qui consentent à l’accepter : elles exerceraient cette autorité en qualité de mandataires et au nom de la Société ».

- 2Soulignons que la majeure partie des clauses du mandat sur la Palestine est consacrée au Foyer National Juif, qui est mentionné explicitement (art. 2). Il doit faciliter et encourager l’établissement des Juifs en Palestine, faire de l’hébreu une langue officielle avec l’anglais et l’arabe, faciliter l’accession des Juifs à la nationalité palestinienne.

- 3L’État juif correspond aux zones de peuplement juif les plus denses, c’est-à-dire à la partie la plus riche (le littoral avec ses agrumes et le port d’Haïfa ainsi que la Galilée) en échange de quoi l’État juif verserait une compensation annuelle pour financer des travaux d’irrigation dans l’État arabe.

- 4En 1939 1 Juif sur 3 habite à Tel-Aviv qui a multiplié par 20 sa population entre 1920 et 1929 pour la x 3 entre 1930 et 1935 (120 000).