Nous avons toujours besoin de repères historiques pour comprendre la situation actuelle en Israël et en Palestine. Deux camarades se sont attelés à cette tâche. Nous avons été contraints de diviser ces repères chronologiques en plusieurs articles. Dans la 1ʳᵉ partie : « La Palestine mandataire (1920-1947) » voici le deuxième article numéroté 2/7.

La Palestine mandataire (1920-1947) 2/7

Par Jean-Paul Bruckert, le 3 mars 2024.

B. La conquête de la terre avec en vue la constitution d’un territoire

Propriétaires absentéistes et petite paysannerie

Un fait apparaît clairement, la majeure partie des terres acquises par les sionistes de 1878 à 1936, 52,6%, vient des grands propriétaires absentéistes étrangers. C’est surtout de 1920 à 1927, atteignant 86% du total de 1923 à 1927, que ces ventes, sont massives. Tout se passe comme si l’établissement de la frontière mandataire avait favorisé le sionisme, seul acheteur possible pour de grands propriétaires désirant liquider une propriété devenue étrangère. C’est au total, d’après Élias Sanbar, 4 617 ha, que des propriétaires étrangers à la Palestine, ont ainsi cédé entre 1922 et 1945. Les terres prélevées sur le domaine public cédées par les Britanniques représentent quant à elles 10% des achats sionistes. Pour leur part, les grands propriétaires résidents ne contribuent aux acquisitions sionistes qu’à raison de 24,6%, la proportion qu’ils représentent, qui diminuait jusqu’à 1927, augmente à mesure que diminue celle des grands propriétaires étrangers. Quoi qu’il en soit, de 1933 à 1936, ce sont eux qui, avec 62,7% des achats sionistes, vendent le plus. Quant aux petits paysans, s’ils ne représentent que 9,4% des achats sur l’ensemble de la période, leur part, qui avait également diminué jusqu’à 1927, va aussi en augmentant puisqu’ils représentent 22,5% des acquisitions juives entre 1933 et 1936.

On en tirera la conclusion que si la paysannerie arabe de Palestine reste réfractaire, — il est clair que toute terre vendue aux sionistes est perdue pour les Arabes —, et si elle a pu vendre sans savoir exactement à qui elle vendait du fait des intermédiaires, ses difficultés croissantes, à partir de la fin des années 1920 et dans les années 1930, condamnent un certain nombre de fellahs à se défaire d’une terre qui ne parvient plus à les faire vivre.

Réalité urbaine et mythe rural.

On rappellera que le sionisme, un projet global qui met en exergue la nécessité de faire émerger un homme nouveau, régénéré par le travail, ne peut atteindre ses objectifs que par la maîtrise d’un territoire, ce qui veut dire qu’il implique une appropriation de la terre. Tout se passe comme si, à l’inverse d’un pays neuf où l’immigration répond aux besoins en main d’œuvre d’une économie en croissance, l’afflux d’immigrants est ici l’un des moteurs de cette croissance. Si la population rurale juive reste minoritaire dans la population du Yishouv et si ce dernier est bien une « réalité urbaine et un mythe rural », elle est passée de 15 172 personnes (18% de la population juive) à 125 000 personnes en 1939 (soit 27% de la population juive), dont 71 000 sont engagées dans l’agriculture (soit 15,5% de la population totale). Il est clair cependant que si cette population est quasiment absente dans certaines régions, elle constitue déjà dans d’autres des noyaux déjà importants (58% à Jaffa, 38% à Beersheba, 47% à Haifa, 25% à Tibériade).

La dépossession foncière. Une préfiguration des plans de partage ?

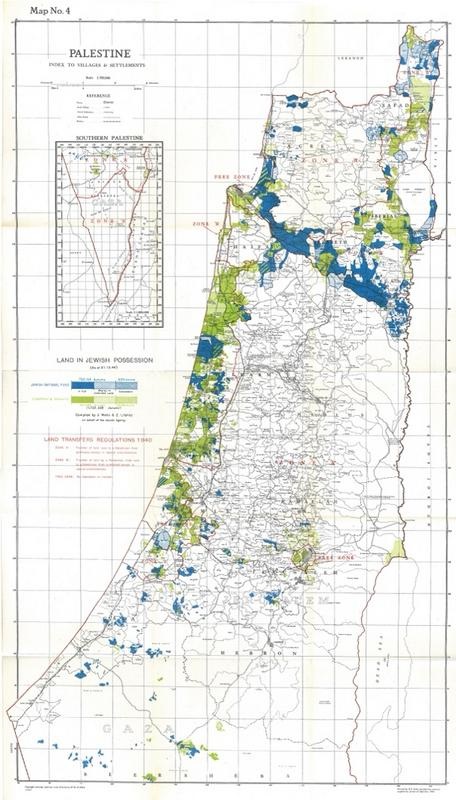

Carte des propriétés sionistes en 1940

Que représente au total cette colonisation ? Qu’elle ait augmenté du fait des acquisitions nouvelles, nous l’avons vu. Elle est passée de 41800 ha en 1914 à 139 353 ha en 1945 (peut-être 200 000 ha avec les concessions du gouvernement et les transferts illégaux). Jointe à une immigration massive, elle a donc pu donner l’impression aux Arabes palestiniens qu’ils seraient bientôt minoritaires dans leur propre patrie et dépossédés de la terre. Si elle ne représente au total, avec ses 230 implantations, que 6,58% de la superficie totale du pays (mais 8,7% des terres cultivables), elle pèse, on l’a vu, localement, bien davantage que cela. C’est que cette colonisation correspond aussi à la logique de l’implantation sioniste. Il ne s’agit pas principalement d’une logique économique, sauf en ce qui concerne les agrumes, mais d’une logique idéologique, la territorialisation du peuple juif. Les acquisitions ont certes pour but une régénération par le travail de la terre (voir supra) mais aussi de constituer la base territoriale du futur État juif. Acquérir de la terre pour constituer un territoire, c’est bien dans cette perspective que se place Weizmann, quand il développe devant le Conseil général sioniste en 1929, l’idée que l’acquisition de la vallée de Jezreel, offre la possibilité d’envisager une expansion le long de la frontière syrienne et de disposer ainsi d’une zone stratégique.

C’est ce qui explique que dans la période de blocage britannique et de refus arabe, à partir de 1936, le Yishouv se lance dans une politique de faits accomplis — Opération Homa Ou Migdal (la Tour et la Barrière) — qui se traduit par la création, le plus souvent nocturne, de 55 implantations qui visent à prendre des gages dans l’éventualité d’un partage de la Palestine. C’est ce que les Arabes, qui comprennent qu’il ne s’agit pas d’une colonisation agraire type, ont bien saisi. Il y avait bien dans cette perspective une logique d’exclusion de la population arabe de Palestine qui était elle-même dans la logique du slogan sioniste d’une « terre sans peuple ».

La colonisation sioniste représente moins de 1% des terres au centre (la Cisjordanie) et au sud du pays, dans les sous-districts de Jenine, Naplouse, Ramallah, Al-Khalil (Hébron) et Bir al-Sab’ (dans le Neguev) et n’atteint que 2% à Jérusalem et 4% à Gaza (sud) ou encore à l’extrême nord (3% à Acre). Elle est à l’inverse mieux représentée dans le couloir Jaffa-Jérusalem (14% dans le district de Ramallah), encore mieux sur la côte (39% à Jaffa, 17% à Tulkarem, 35% à Haifa) et en Galilée (18% à Safed, 28% à Nazareth, 34% à Beisan et 38% à Tibériade) (chiffres d’après Elias SANBAR).

Au total, on s’aperçoit que la propriété juive prend l’allure d’un Z redressé qui, à ses deux extrémités, ressemble davantage à un archipel qu’à un bloc compact. La carte de la colonisation s’inscrit dans la logique de la situation. D’une part, la côte, où se trouve la région la plus productive (agrumes), a attiré des capitaux et créé un grave problème pour les tenanciers arabes, d’autre part les vallées du nord où les sionistes ont pu acheter les grands domaines. Une répartition très inégale qu’il faudra garder en mémoire, de même que celle de la population, pour apprécier les plans de partage de 1937 et de 1947.

C. Israël avant Israël. Naissance d’une protonation et d’un proto État

Naissance d’une protonation dont la langue est l’hébreu

Que l’hébreu soit destiné à devenir la langue parlée d’un établissement juif en Palestine, cela semblait complètement chimérique, tant il paraissait impossible de ressusciter une langue réputée morte, du moins comme langue parlée, puisqu’elle subsistait comme langue de la liturgie. Sous l’impulsion d’Éliezer Ben Yehouda (1858-1922), qui publie un Dictionnaire de la langue hébraïque en 1918, et de l’instituteur Zvi Yavetz, l’hébreu commence cependant à prendre corps comme langue parlée dès la fin du XIXᵉ siècle et devient la langue d’une protonation1Ce travail a concerné aussi bien l’immigration et la 1ʳᵉ aliya (c’est l’époque qui voit fleurir des chants en hébreu dont la Hatikva (Espoir) qui deviendra ensuite l’hymne du Yishouv puis d’Israël) que la diaspora puisque 58% des immigrants de la 2ᵉ aliya savaient l’hébreu avant de débarquer..

Alphabet_hébreu ©Maltin75

Participe également de cette volonté de réhabilitation le désir d’hébraïser le patronyme (Éliezer Perlman devient ainsi Éliezer Ben Yehouda — « fils de Judée » —, David Grin devient David Ben Gourion, etc.). Au premier travail qui a donc consisté à créer des milliers de mots nouveaux, succède une seconde phase qui consiste à en faire une langue vernaculaire. Dans ce passage à l’hébreu parlé, trois facteurs ont joué, l’influence des nationalismes européens en milieu juif, le travail réalisé par l’Alliance israélite universelle en milieu séfarade (en Palestine) et le renouveau littéraire de l’hébreu. Mais cette résurrection ne s’est pas faite sans débat ni sans luttes, d’abord contre le français porté par l’Alliance israélite universelle, symbole de promotion sociale en Palestine, contre l’allemand soutenu par des institutions sionistes allemandes, contre le yiddish, langue de la première aliya et d’une partie importante de la diaspora, déprécié par les hébraïsants comme symbole d’arriération sociale (« jargon dégénéré et corrompu » selon Herzl) et récusé comme langue de l’exil.

L’hébreu progresse d’abord dans le mouvement sioniste (entre autres, adoption de l’hébreu comme langue officielle par le congrès sioniste de La Haye en 1907). En Eretz Israël ensuite, la partie est également gagnée. La guerre des langues se termine par la victoire de l’hébreu, dont 40% de la population juive de Palestine affirment dès 1916 qu’il est leur première langue (75% à Tel-Aviv et dans les implantations agricoles), et que l’article 22 du mandat (1922) consacre, avec l’anglais et l’arabe, comme langue officielle de la Palestine. Mais les controverses ne cesseront qu’avec sa victoire définitive, et il faudra attendre 1947, à la veille de la création de l’État d’Israël, pour que soit créée une chaire de yiddish à l’Université. Si l’installation en Eretz Israël était bien rupture avec l’exil et réalisation d’un projet national, sa langue devait être un hébreu ressuscité et adapté et non une langue symbolisant cet exil.

Beaucoup d’écrivains hébraïsants, à l’inverse des yiddishistes qui gagnent les États-Unis, s’installent en Palestine et animent ce renouveau de la langue. Il est par ailleurs symbolisé par la création en 1925 de l’Université hébraïque de Jérusalem dont le renom devient assez vite international. Avec le Technion de Haifa et l’Institut Daniel-Sieff (aujourd’hui Institut Chaim Weizmann) elle constitue l’enseignement supérieur du Yishouv. A un niveau plus modeste, l’école ou le lycée (lycée Herzlia à Tel-Aviv), présente jusque dans le plus petit moshav, qui vit grâce à un impôt communal et qui se rattache à l’un des grands courants idéologiques du Yishouv, contribue puissamment à la diffusion de l’hébreu dans la jeune génération. D’autres écoles, notamment les yeshivot, écoles supérieures d’études religieuses, sont totalement privées. La TSF — la première station de Palestine émet en 1936 en 3 langues —, qui implique, du fait de la prononciation, un choix judicieux des speakers, et surtout la presse écrite quotidienne, qui augmente rapidement ses tirages, achèvent de consolider l’hégémonie de l’hébreu. Apparaissent ainsi les quotidiens Ha-Aretz (1919), Davar (1925), etc., puis Yediot Aharonot (1939) ou Maariv (1948) qui rivalisent avec un quotidien de langue anglaise, le Palestine Post (plus tard Jerusalem Post) (1933). Peinture (école d’art Bezalel fermée en 1932, mais réouverte en 1935), musique (orchestre philarmonique de Palestine en 1936), théâtre (le théâtre juif Habimah, fondé à Moscou en 1914, s’installe à Tel-Aviv en 1928) complètent la vie littéraire et animent une activité culturelle significative.

Un foisonnement institutionnel et associatif. Émergence d’un proto-état

Le texte du mandat prévoyait qu’un organisme juif serait appelé à coopérer avec les autorités mandataires et devrait à la fois représenter les intérêts de la population juive de Palestine et œuvrer au développement économique du pays. La création, non sans difficultés, de l’Agence juive, décidée en juin 1929 et ratifiée par le Congrès de Zürich de l’Organisation sioniste mondiale est une grande victoire de Weizmann puisqu’elle consacre l’union entre sionistes et non-sionistes (les instances seront paritaires) pour la réalisation du Foyer National Juif de Palestine. Son but sera d’encourager l’immigration, développer l’usage de l’hébreu et de la culture juive, favoriser l’acquisition de terres en tant que propriété nationale du peuple juif et l’utilisation d’une main d’œuvre juive dans toutes les entreprises, privées ou publiques, sous le contrôle de l’agence. Interface entre la diaspora et le sionisme, l’Agence juive, dont le siège est à Jérusalem, acquiert dans les faits une existence autonome, passe sous le contrôle des Juifs du Yishouv et devient le gouvernement du quasi-État.

Ceux-ci disposent d’institutions politiques autonomes, une « Assemblée des députés » (Assefat Hanivrarim, Assemblée des élus, plus tard Knesset Israël) élue au suffrage universel, selon un scrutin proportionnel où les femmes votent, qui désigne en son sein un Conseil National (Va’ad Leumi), qui, faisant fonction de gouvernement, est reconnu à partir de 1927 (conformément à l’article 2 du mandat qui prévoyait des « institutions de libre gouvernement ») par les autorités mandataires, est autorisé à gérer des services publics et reçoit le droit de percevoir l’impôt. C’est, avec l’Agence juive, avec laquelle il collabore étroitement, l’interlocuteur du mandat pour tout ce qui touche aux questions relatives aux Juifs. Des institutions locales complètent cette organisation territoriale du Yishouv. Les élections, à la proportionnelle et avec vote des femmes, donnent des résultats équilibrés jusqu’en 1930. À cette date le Mapai, nouvellement créé remporte près de 40% des voix et devient la force politique dominante et si les partis de la droite classique n’obtiennent que 10%, la droite révisionniste devient, avec plus de 22% des suffrages, la principale force d’opposition. La gauche sioniste, c’est-à-dire le parti travailliste, prend donc le contrôle du Yishouv et son leader, David Ben Gourion, devient en 1935 à la fois Président du Conseil National et Président de l’Agence juive.

Taxes de santé et cotisations à la Histadrout © PMATAS

Mais l’embryon d’État juif s’appuie aussi sur un syndicat qui dépasse largement le rôle dévolu à une organisation de défense des intérêts des travailleurs. Avant la création du Mapai, les partis socialistes créent en effet, à Haifa en décembre 1920, une structure syndicale commune, la Histadrout (Confédération Générale des Travailleurs Hébreux d’Eretz-Israël) qui regroupe les ouvriers par branches et par entreprise et se dote de conseils ouvriers dans chaque localité. Une direction centralisée, élue par des élections démocratiques — David Ben Gourion en est le secrétaire général de 1920 à 1935— assurée par l’alliance des deux partis constitutifs, puis du Mapai, tient fermement l’appareil face aux oppositions d’extrême gauche. La minorité qui se regroupe dans le Gdoud Haavoda (Légion du Travail) défendait l’idée d’un communisme intégral et immédiat. La majorité, qui représente la bureaucratie politique naissante, s’engage dans une voie pragmatique, en créant une société, la Hevrat Ovdim, chargé de gérer les entreprises syndicales et les kibboutzim. Mais la Histadrout est bien plus qu’un syndicat puisqu’elle crée des entreprises, — c’est le 1ᵉʳ employeur du pays — intervient dans le domaine social (retraites, assurance maladie, logement) et assume des fonctions paraétatiques (éducation ou défense). Son poids lui vaudra d’être considérée, un peu plus tard, comme « l’État en marche »

Palestine Carte de membre de la Histadrout © PMATAS

. C’est que la Histadrout se veut l’instrument de la réalisation des deux idéaux du sionisme socialiste, la construction d’un pays juif et l’avènement d’une société libérée de l’exploitation de l’homme par l’homme. Pratiquant la discrimination à l’embauche dans ses entreprises (les adhérents et sympathisants sont privilégiés), ce qui suscite des heurts avec les autres tendances du sionisme et des critiques à l’intérieur même du mouvement, défendant l’idée du travail juif, ce syndicat-patron constitue un paradoxe, né tout entier de la situation atypique du nationalisme juif. En fait, il est devenu le moyen d’encadrer la société dans le but d’accéder à l’indépendance. La rançon de cette évolution est qu’il est devenu le noyau d’une nouvelle classe dirigeante recrutée dans la 2ᵉ aliya.

La société du Yishouv étant une société pluraliste, les Juifs de Palestine s’organisent par ailleurs en partis politiques rivaux. Au début des années 1920 la société juive se répartit en 4 tendances politiques : un mouvement socialiste, un groupe dit Ezrahim (Citoyens) qui regroupe plusieurs associations et est proche des sionistes généraux (herzliens), les Séfardim (Orientaux) et les religieux (divisé en sionistes, le Mizrahi, et non-sionistes, Agoudat Israël). Les Séfardim se divisant, les uns rejoignant le sionisme socialiste, les autres le courant Ezrahim tandis que le Mizrahi rejoint lui aussi Ezrahim, une droite révisionniste apparaissant à partir de 1925, une simplification s’opère à la fin des années 1920. On peut désormais distinguer 3 tendances politiques : le mouvement travailliste, le bloc Ezrahim et la droite nationaliste (révisionniste). (voir infra)

Le Yishouv s’adosse enfin à un « bouillonnement associatif ». Si le mouvement socialiste s’appuie sur les exploitations collectives qui, à partir de la cellule initiale, la kvoutsa, se différencie en moshavim (coopératives) ou kibboutzim (fermes collectives) et s’organise en fédérations politiques dont la plus importante est le Kibboutz Hameouhad (Kibboutz unifié). Il s’appuie aussi pour sa défense sur une milice armée, la Haganah, embryon d’une armée nationale, créé en 1920 et qui passe sous le contrôle de la Histadrout en 1923. La Haganah, se veut organisation d’auto-défense. Une modération qui sera mise à rude épreuve par la radicalisation de la lutte des Palestiniens, d’où l’évolution vers une attitude plus offensive et la création, mais hors d’elle, de groupes extrémistes (voir infra).

À l’inverse de ce qui se produit habituellement, les institutions précèdent donc, dans le cas du sionisme, la croissance de la population et organisent même la concrétisation d’utopies qui, ailleurs, se réalisent le plus souvent contre l’État. Davantage que dans une volonté circonstancielle de s’organiser en dehors des autorités mandataires ou de répondre au refus arabe, cette particularité s’enracine dans une longue tradition de l’auto-organisation de la diaspora dans laquelle la communauté (kehilla) avait, loin du pouvoir, l’habitude de gérer ses propres affaires. Ce sont ces habitudes d’autogouvernement qui facilitent l’émergence de cet État avant l’État qu’est le Yishouv, et c’est au fond ce qui explique le rôle d’un organisme comme l’Histadrout.

[…] Pour lire la suite : « La Palestine mandataire (1920-1947) » 3/7

Notes

- 1Ce travail a concerné aussi bien l’immigration et la 1ʳᵉ aliya (c’est l’époque qui voit fleurir des chants en hébreu dont la Hatikva (Espoir) qui deviendra ensuite l’hymne du Yishouv puis d’Israël) que la diaspora puisque 58% des immigrants de la 2ᵉ aliya savaient l’hébreu avant de débarquer.