Étude d’impact de la loi chômage : circulez, y’a rien à voir !

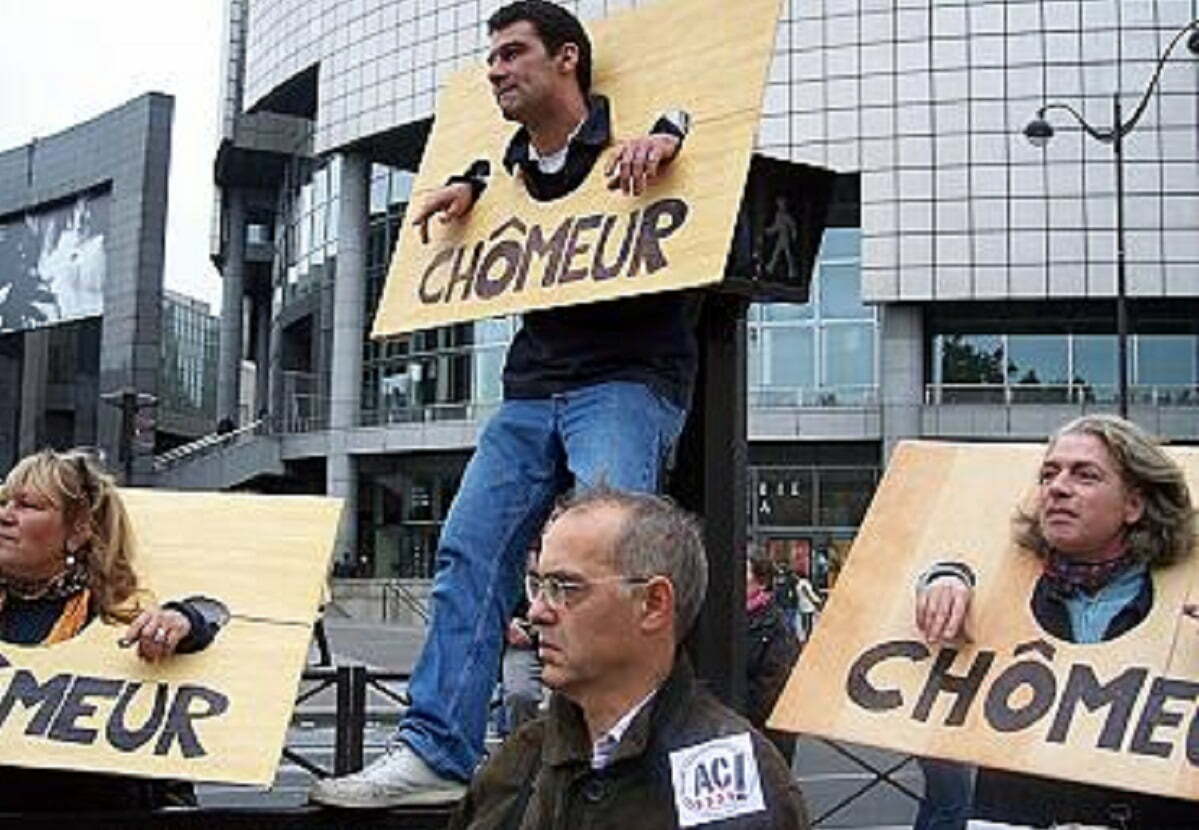

La loi sur ce qu’il ne faut plus appeler « assurance chômage » puisqu’il n’y a plus de droits garantis, va bouleverser la vie de millions de personnes : chômeurs et chômeuses, précaires, pauvres, mais aussi salarié·es d’entreprises fragiles.

Art 1 : on prend les mêmes et on aggrave

En principe, l’étude d’impact d’un projet de loi doit permettre aux élus et à tous et toutes de mesurer les conséquences de la loi : aujourd’hui, celle portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi est particulièrement indigente.

Il n’y aurait pas d’impacts sociaux (ni sur la société, la jeunesse, les personnes handicapées, l’égalité femmes-hommes) pour les particuliers ou environnementaux.

Il est vrai qu’il est difficile de mesurer les impacts quand on écrit : « Entrée en vigueur le 1er décembre 2021, la réforme de l’assurance chômage n’a pas encore pu produire tous ses effets. ». En lisant, on ne saura jamais les effets qui pourraient donner lieu à une première évaluation. Pourtant, l’UNEDIC avait fait des projections sur le nombre de personnes concernées et la baisse des allocations. Par ailleurs, on dispose de diverses études dont celle sur le non-recours qui donnent des bases sérieuses pour une réforme de l’assurance chômage.

Tout est dominé par la notion d’urgence (le décret du 26 juillet 2019 détermine les mesures d’application du régime d’assurance chômage jusqu’au 1er novembre 2022), en oubliant que le gouvernement n’a pas respecté ses propres règles en n’envoyant pas, aux syndicats et au patronat, une lettre de cadrage (obligatoire depuis la réforme Pénicaud) qui leur aurait permis de négocier une nouvelle convention.

Peut-être trouve-t-on l’explication de cette « négligence » du gouvernement dans ce qui fonde cette loi. C’est-à-dire le seul point de vue du patronat, la « pénurie de main d’œuvre » : « Les entreprises connaissent de ce fait des difficultés de recrutement bien plus importantes qu’avant la crise et une part grandissante des chefs d’entreprise déclarent limiter leur activité faute de candidats disponibles. » On voit bien là qu’aucune donnée chiffrée ne vient appuyer cette « analyse ». Le rapport se contente – comme nombre d’élu·es de droite dans le débat – des rumeurs patronales. « Des chefs d’entreprises déclarent » comme si leur parole était la vérité.

L’étude ne reprend pas la thématique du « chômeur fainéant » qu’aucune étude sérieuse ne vient argumenter, elle insiste sur la qualification et les carences de formation : « C’est le cas, par exemple, dans le secteur sanitaire, dans l’industrie ou les transports, où infirmiers, techniciens et conducteurs manquent massivement, la formation initiale et continue n’étant pas en capacité de répondre à court-terme à la demande. ». On ne voit pas comment la loi y répond (promotion de la VAE ?) mais, ce qui est clair, ce sont les dispositions sur le chômage : « À l’urgence de la situation, le Gouvernement entend répondre par une première série de mesures sur le régime d’assurance chômage » avec la prolongation des dispositions en vigueur qui ont déjà appauvri des centaines de milliers de personnes, et le pouvoir donné au gouvernement de les modifier par décret sans passer par la négociation : on sait déjà que le projet est la modulation de l’indemnisation chômage suivant la conjoncture plus l’appréciation libérale de conjoncture du seul gouvernement.

Pour arranger les patrons, la loi fait fi des droits humains

L’art 2 vise à transmettre aux employeurs « la liste détaillée des salariés ayant quitté l’entreprise et s’étant inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi », c’est-à-dire le nom des personnes qui se sont inscrites à Pôle Emploi.

Le Conseil constitutionnel a rappelé que l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. L’étude d’impact note bien : « la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ». Elle rappelle que « la mesure a été soumise à la consultation obligatoire du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Urssaf, caisse nationale) qui a rendu un avis majoritairement défavorable le 31 août 2022 ». Mais le gouvernement a décidé de passer outre le respect du droit à la vie privée « si l’inscription à Pôle emploi est bien une donnée relative à la vie privée, elle ne touche toutefois pas au cœur de la vie privée dans la mesure où elle est déjà susceptible d’être connue par des tiers, par exemple un nouvel employeur ». Il vient d’inventer un nouveau monstre juridique, le respect de la vie privée découpé en morceaux, découpage qui est soumis à l’arbitraire des décisions politiques. Demain, le secret de la correspondance sera peut-être – pour le besoin de la sécurité – considéré comme un « bras de la vie privée » et ainsi la police pourra écouter et lire les courriers de qui bon lui semble !

On atteint des sommets de l’argumentation technique, économique, scientifique avec la phrase suivante : « La transmission aux employeurs des données nécessaires au calcul de leur taux de contribution modulé apparaît nécessaire pour leur permettre de comprendre le taux qui leur a été notifié. » Laissons de côté le « apparaît nécessaire » qui se passe de, et remplace toute démonstration. La fourniture de la liste nominative est nécessaire pour que les patrons « comprennent » le dispositif qui leur sera appliqué : la pseudo psychologie de l’imbécillité patronale sert de motif. C’est la reprise de la complainte du pauvre petit patron confronté à la complexité administrative qui sert aux grands groupes de justification pour refuser tout contrôle : c’est d’autant plus vrai aujourd’hui que ce sont les grands groupes qui sont sanctionnés par le malus à l’usage des contrats courts.

Dans nombre de cas, les précaires licenciés se voient promettre d’être réembauchés s’ils acceptent la reconduction illégale de ces contrats : avec la liste nominative, on pourra dire aux précaires de ne pas s’inscrire à Pôle Emploi pour ne pas augmenter le « taux de séparation » (nombre de fins de contrat de travail – hors démissions – donnant lieu à inscription à Pôle Emploi, rapporté à l’effectif de l’entreprise). Ça tombe bien, les plus précaires sont aussi ceux qui ne font pas valoir leurs droits, selon un rapport de la DARES que l’étude d’impact ignore (14 % des CDD contre 18 % des licencié.es). http://ensemble-mouvement.com/?p=4493

L’étude d’impact, par ce qu’elle dit et par ce qu’elle ne dit pas, exprime la logique de ce gouvernement par delà les effets de manche des ministres, du rapporteur (représentant les Français de Suisse) et le chœur des député·es macronistes et LR : faire payer les plus vulnérables pour sauvegarder profits, dividendes et patrimoines de plus riches.

6/10/2022

Etienne ADAM